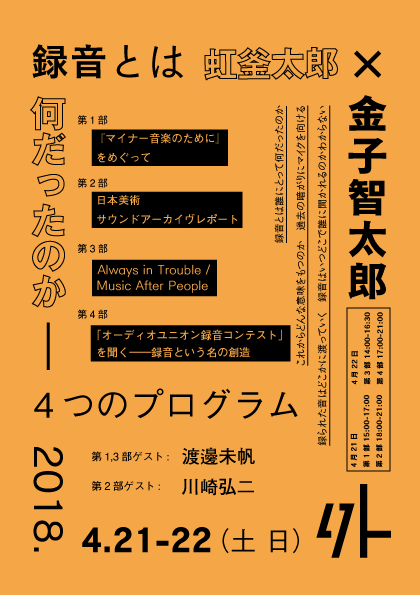

虹釜太郎 × 金子智太郎

録音とは何だったのか――4つのプログラム

4月21日

第1部 15:00-17:00 1,000円

第2部 18:00-21:00 2,000円

4月22日

第3部 14:00-16:30 1,000円

第4部 17:00-21:00 2,000円

両日通し券 5,000円

WEB予約

虹釜太郎と金子智太郎による4つのプログラム。録音とは誰にとって何だったのか。これからどんな意味をもつのか。過去の暗がりにマイクを向ける。録られた音はどこかに渡っていく。録音はいつどこで誰に聞かれるのかわからない。

第1部『マイナー音楽のために』をめぐって

出演 虹釜太郎 渡邊未帆

4月21日(土)15:00-17:00

入場料1,000円

『マイナー音楽のために』という本で取り上げられたことについて

ゲストを迎えて実際に音を聴きながら考えていきます

(今回とりあげられるのはほんの一部でしかないですが)。

『マイナー音楽のために』は音楽家/音楽研究者の大里俊晴が生前に残した文章がまとめられたとても重要な書籍。

現在絶版で入手困難ですが、新版の刊行が予定されています。

実際にこの本の編集に携わった渡邊未帆さんをゲストに迎え、彼が残した関連録音も参照しながら。

いまだ様々な可能性に満ちている「逸話的音楽」について、「録音の快楽について」他。

第2部 日本美術サウンドアーカイヴレポート

出演 金子智太郎 川崎弘二

4月21日(土)18:00-21:00

入場料2,000円

日本にはこれまでに、美術館や画廊、アトリエや公共空間でさまざまな音を鳴り響かせてきた美術家がいる…。

畠中実と金子智太郎が共同主催する、過去の日本美術の音を探求するプロジェクトが「日本美術サウンドアーカイヴ」です。インタビューや調査をもとに、過去の作品の再演や再制作を作家本人に依頼し、

もしくは自分たちの手で行なっています。

このレポートは2018年1月から4月に開催する6回のイベントと展示をふりかえります。録音や映像をかけながら、ゲストの川崎弘二さんとともに1970年代の作品と状況を再考していきます。

[日本美術サウンドアーカイヴ:

https://tomotarokaneko.com/projects/jasa/]

第3部 Always in Trouble / Music After People

出演 虹釜太郎 渡邊未帆

4月22日(日)14:00-16:30

入場料1,000円

Always in Troubleコーナーでは「ESP-DISKというアクシデント&エラー」について。

Music After Peopleコーナーでは「人間消滅後の音楽」について。

時間が許せば「忘れられた音楽批評」で今回出演者二人+

金子智太郎、空間現代メンバーが影響を受けた音楽テキストについて。

「人間消滅後の音楽」については今回のメインタイトルである「録音とは何だったのか」において

それは「誰にとって何だったのか」を人間が消滅した設定を無理に仮構し音について各自が考え直すきっかけに。

第4部「オーディオユニオン録音コンテスト」を聞く――録音という名の創造

出演 金子智太郎

4月22日(日)17:00-21:00

入場料2,000円

1970年代、さまざまな音の録音を楽しむ活動が「生録」と呼ばれて流行しました。

SL、祭、鳥や虫、会話、音楽など対象は広く、専門誌やラジオ番組がつくられました。

作品は録音であればなんでもよいという録音コンテストも開催されました。

そのひとつ、オーディオユニオン社が1971年から80年まで年1回開催した「オーディオユニオン録音コンテスト」は

毎回、入賞作品をあつめたレコードをつくり応募者に配りました。

「録音とは何だったのか」第4部はこのレコードをじっくり聞いていきます。

当時のラジオ番組などもまじえて、録音の楽しみをとらえなおすために。

虹釜太郎(にじかまたろう)

パリペキンレコーズ(1993-95)。360゜records(1996-)。主催イベント「5H」「アンビエントリサーチ」「パリペキン未解決事件」。映画音楽音響で『夏の娘たち』(音楽-音響-環境音)『憐』(音楽-音響)他。単著『カレー野獣館』。

金子智太郎(かねこともたろう)

1976年生まれ。美学、聴覚文化論。非常勤講師。最近の仕事に論文「一九七〇年代の日本における生録文化――録音の技法と楽しみ」(『カリスタ』23号、2017)。共訳にジョナサン・スターン『聞こえくる過去――音響再生産の文化的起源』(中川克志、金子智太郎、谷口文和訳、インスクリプト、2015)。2017年より畠中実と「日本美術サウンドアーカイヴ」を共同主催。

https://tomotarokaneko.com/

渡邊未帆(わたなべみほ)

東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了、博士号(音楽学)取得。早稲田大学非常勤講師、ラジオの音楽番組制作。大里俊晴追悼文集『役立たずの彼方に』(Office Osato)、大里俊晴著作集『マイナー音楽のために』(月曜社)制作に携わる。編共著に『ジャジューカ:モロッコの不思議な村とその魔術的音楽』(太田出版)。

川崎弘二(かわさきこうじ)

1970年大阪生まれ。2006年に「日本の電子音楽」、09年に同書の増補改訂版(以上 愛育社)、11年に「黛敏郎の電子音楽」、12年に「篠原眞の電子音楽」、13年に「日本の電子音楽 続 インタビュー編」(以上 engine books)を上梓。CD「NHK 現代の音楽 アーカイブシリーズ」(ナクソス・ジャパン)における黛敏郎、湯浅譲二、松平頼暁、林光、石井眞木、一柳慧、実験工房の解説をそれぞれ執筆(2011~13年)。2011年から雑誌「アルテス」にて「武満徹の電子音楽」を連載(2015年まで)。2014年にNHK Eテレ「スコラ 坂本龍一 音楽の学校 電子音楽編」に小沼純一、三輪眞弘と出演。2017年に芦屋市立美術博物館にて開催の「小杉武久 音楽のピクニック」展に企画協力、図録編集にて参加。

http://kojiks.sakura.ne.jp/